大家好,我是Caspian,一個整天與蛇打交道的野外工作者。很多人聽到「蟒蛇」兩個字,可能既好奇又害怕——牠們究竟有多危險?會不會吃人?其實,這些龐然大物並不像電影裡演的那麼恐怖,反而在生態中扮演著重要的角色。這篇文章,我想用輕鬆的方式帶你認識蟒蛇的真實面貌:從牠們的生活習性、與人類的互動,到野外工作中遇到的趣事。希望透過這些分享,能打破大家對蟒蛇的誤解,甚至發現牠們可愛的一面!畢竟,了解牠們,才是化解恐懼最好的方法~

目錄

揭開龐然巨物的面紗:蟒蛇種類

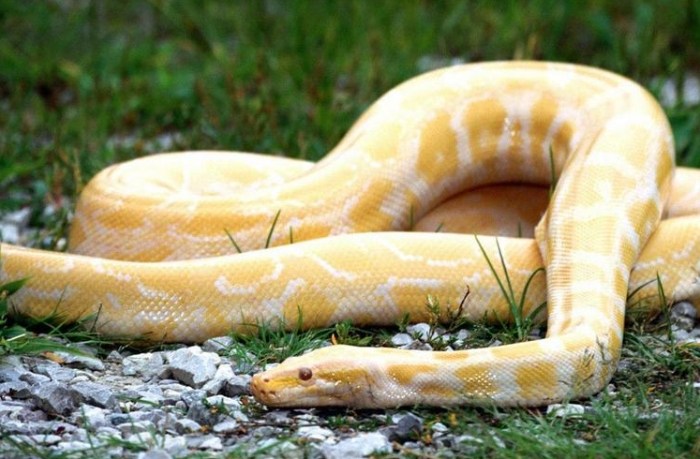

提到蟒蛇種類,多數人腦海中浮現的可能是電影裡吞噬一切的巨獸。然而,現實中的蟒蛇家族成員體型差異極大,習性也迥異。我曾在婆羅洲的雨林中,親眼見證網紋蟒纏繞樹幹的震撼,也在西非的稀樹草原記錄下帝王蟒的蹤跡。理解這些蟒蛇種類的特徵,是認識牠們的第一步。

體型與花紋的驚人譜系

蟒蛇種類依據體型大致可分為巨型蟒蛇與中型蟒蛇。屬於前者的如亞洲的網紋蟒、非洲的岩蟒以及南美的綠水蚺,成年體長輕易超過5公尺,是陸地上最強大的掠食者之一。中型蟒蛇則包括廣受歡迎的球蛇(球蟒)、血蟒、樹蟒等,體型較適中,花紋也極富變化性,特別是球蛇以其溫順(相對而言)的性格和遇威脅時會將身體蜷縮成緊實球狀的特殊行為,成為爬蟲寵物界的明星。每一種蟒蛇種類的斑紋、鱗片結構都是千萬年演化適應環境的結果,絕非偶然。

台灣的焦點:東亞蟒蛇代表

在東亞地區,特別值得關注的蟒蛇種類包括緬甸蟒和印度蟒。緬甸蟒適應力強,分布廣泛,其體色變化多端;印度蟒則體型略遜但依舊龐大。近年基因研究更顯示,某些地區可能存在未被充分描述的亞種或地域變異型態,凸顯了蟒蛇種類研究的持續必要性。當然,在寵物市場中,球蛇始終是入門者的首選之一,這與牠們相對易於管理的體型和較為穩定的性情密不可分。

靜謐獵手的生存之道:蟒蛇習性

深入理解蟒蛇習性,才能真正窺見牠們在生態系中的角色。牠們是伏擊型掠食者,那份近乎永恆的耐心,總讓我在野外觀察時屏息。蟒蛇習性的核心在於高效的能量利用與頂級的獵捕技巧。

伏擊、纏繞與代謝奇蹟

典型的蟒蛇習性包含長時間靜止等待、以高度敏感的熱感應凹槽(唇窩)偵測溫血獵物體溫、瞬間突襲並以強健身軀纏繞窒息獵物。最令我著迷的是牠們驚人的代謝適應能力。飽餐一頓後,蟒蛇可以數週甚至數月不進食,心跳與新陳代謝率降至極低水平,專注於消化巨大的食物。這種蟒蛇習性讓牠們能在獵物不穩定的環境中生存繁衍。不同蟒蛇種類的獵食策略也有差異,例如樹棲性強的翡翠樹蟒擅長在枝椏間伏擊鳥類,而球蛇則多在夜間於地面活動,搜尋小型哺乳類。

繁殖行為與親代照護

蟒蛇習性在繁殖季會展現出難得一見的活躍。多數蟒蛇為卵生,雌蟒會產下大量革質卵並盤繞其上「抱卵」。此時,牠們能透過肌肉顫抖提升體溫,促進胚胎發育——這種有限的溫血行為在爬蟲類中相當特殊,展現了蟒蛇習性的複雜性。某些種類如非洲岩蟒和球蛇,雌性甚至有守護新生幼蛇一段時間的紀錄,這種基礎的親代照護行為雖不普遍,卻是理解蟒蛇習性社會面向的重要窗口。

縱橫大陸的適應者:蟒蛇分佈

談及蟒蛇分佈,牠們主要活躍於全球熱帶及部分亞熱帶地區,避開了過於寒冷或乾燥的區域。追蹤蟒蛇分佈的過程,就像在拼湊一張巨型生物地理拼圖。我曾為了研究亞洲蟒蛇的遷移模式,在東南亞叢林裡設置了數十個自動相機陷阱。

洲際版圖與環境偏好

蟒蛇分佈呈現明顯的洲際特性:

- 亞洲: 種類與數量豐富,涵蓋印度、東南亞(泰國、緬甸、馬來西亞、印尼等)至中國南部(如雲南、廣西、福建、海南島),包括網紋蟒、緬甸蟒、印度蟒、血蟒、球蛇原產地也在西非,但在亞洲寵物市場及衍生的野放族群需注意)等。濕熱的雨林、季風林、紅樹林沼澤是其典型棲地。

- 非洲: 撒哈拉以南非洲是岩蟒、球蛇、非洲蟒等多種蟒蛇的家園,適應從熱帶雨林到稀樹草原、甚至半乾旱灌叢等環境。非洲的蟒蛇分佈顯示了牠們對乾燥環境的耐受性差異。

- 大洋洲: 澳洲北部及巴布亞紐幾內亞等地,分布著紫晶蟒、地毯蟒等特有種。

- 美洲: 主要為蚺蛇(如綠水蚺、紅尾蚺),分布於中美洲至南美洲的廣闊熱帶區域,偏好近水域環境。

擴張、入侵與保育熱點

值得注意的是,某些蟒蛇分佈範圍正因人類活動而改變。最著名的例子是緬甸蟒在美國佛羅里達州大沼澤地的入侵。牠們被當作寵物引入後逃逸或遭棄養,憑藉強大的適應力在當地建立龐大族群,對原生生態系造成嚴重衝擊。另一方面,許多原生地的蟒蛇分佈卻因棲地喪失、道路致死及非法寵物貿易與皮革獵捕而萎縮,東南亞雨林尤其是我密切關注的蟒蛇分佈保育熱點,當地物種面臨的壓力持續增加。

責任與挑戰並存:蟒蛇飼養

身為研究者,當人們詢問我關於蟒蛇飼養的意見時,我的態度總是相當謹慎。蟒蛇飼養絕非易事,需要飼主具備深厚的知識、充足的資源和無比的責任心。在實驗室環境中照顧研究個體的經驗讓我深知其中挑戰。

環境營造的生命需求

成功的蟒蛇飼養,首重精準複製其原生環境需求:

- 空間: 根據蟒蛇種類及預期成體大小,提供足夠長、寬、高(尤其樹棲品種如翡翠樹蟒)的飼養箱。大型蟒蛇(如網紋蟒、緬甸蟒)最終需要非常巨大的專用空間,這是許多衝動飼養者始料未及的。即使是球蛇,也需要符合其身長的活動空間,而非僅僅一個小盒子。

- 溫濕度梯度: 提供精確的溫區(熱點通常在攝氏30-33度,冷區約24-27度)和適當濕度(通常在50%-70%,脫皮期需更高),需仰賴高品質的加熱墊/燈、溫控器、濕度計和噴霧設備。不同蟒蛇種類需求差異大,如綠水蚺需要極高濕度,而球蛇相對能適應稍乾燥些的環境但仍需穩定。

- 遮蔽與安全感: 提供多處堅固的躲避穴,滿足其隱匿天性,減少壓力。這是穩定蟒蛇飼養環境的關鍵,壓力大的蟒蛇容易拒食或生病。

餵食、健康與倫理考量

- 蟒蛇飼養的日常核心是餵食管理。應提供大小適中的解凍嚙齒類(大鼠、兔子,視蟒蛇體型而定),頻率隨年齡遞減(幼體可能1-2週一次,大型成體數月一次)。

- 過度餵食是常見錯誤,會導致肥胖及相關健康問題。定期觀察糞便、皮膚(脫皮是否完整)、口腔狀況至關重要。

- 更重要的是蟒蛇飼養的倫理:必須確保來源合法(絕不支持盜獵)、評估自身是否有能力照顧其一生(可能長達20-30年),並有應對緊急狀況(如大型個體逃脫或需獸醫治療)的方案。不負責任的蟒蛇飼養最終受害的是動物本身和可能受影響的環境。

生命之重:蟒蛇體重

蟒蛇體重是衡量其年齡、健康狀態、營養獲取成功與否的直接指標,也是生態學研究中重要的基礎數據。在野外,精確測量大型蟒蛇的蟒蛇體重往往是團隊合作的成果,充滿挑戰。

成長軌跡與種類差異

蟒蛇體重隨種類與年齡變化極巨:

- 巨型蟒蛇: 成年雌性網紋蟒與綠水蚺是體重紀錄保持者,可靠記錄顯示超過150公斤,甚至有未經嚴格驗證的報告宣稱超過200公斤。緬甸蟒、岩蟒亦能輕鬆突破100公斤。這些巨獸的幼體出生時雖僅約100克,但在食物充足下成長飛快。

- 中型蟒蛇: 球蛇是典型代表,成年體重通常在1.5-3公斤之間(雌性略重於雄性),相較於巨型親戚顯得「迷你」。血蟒、樹蟒等體重範圍也多在數公斤至十幾公斤。

以下是常見蟒蛇種類成體平均體重範圍參考表:

| 蟒蛇種類 | 雌性平均體重 | 雄性平均體重 | 最大可靠紀錄 |

| 網紋蟒 (亞洲) | 75-160公斤 | 45-75公斤 | >158公斤 |

| 綠水蚺 (南美) | 60-100公斤 | 35-55公斤 | >97公斤 |

| 緬甸蟒 (東南亞) | 45-90公斤 | 25-45公斤 | >113公斤 |

| 非洲岩蟒 | 45-55公斤 | 30-45公斤 | >91公斤 |

| 印度蟒 | 25-35公斤 | 15-25公斤 | >52公斤 |

| 球蛇 (球蟒) | 1.8-3.0公斤 | 1.2-1.8公斤 | >4.5公斤 |

| 血蟒 | 3.5-7.0公斤 | 2.5-4.5公斤 | >9公斤 |

| 地毯蟒 | 3.0-5.0公斤 | 2.0-3.5公斤 | >7公斤 |

體重管理的科學與健康指標

無論在野外研究或人工蟒蛇飼養環境中,監測蟒蛇體重都至關重要。蟒蛇體重過輕可能顯示疾病、寄生蟲感染或長期飢餓;相反地,蟒蛇體重過重(肥胖)在圈養個體中相當普遍,源於過度餵食和活動空間不足,會導致脂肪肝、心臟病、縮短壽命。理想的體態應是身體呈圓潤的麵包條狀,背部脊椎骨微微可見但不突出,肋骨不顯。定期(如每月或每季)使用精準的電子秤記錄蟒蛇體重,並對照其體長(Snout-Vent Length, SVL)來評估身體狀況指數(Body Condition Index),是科學化蟒蛇飼養不可或缺的一環。維持健康的蟒蛇體重,是對這些迷人生物最基本的尊重與照顧。

解惑時刻:關於蟒蛇的關鍵問答

身為研究者,我經常被問及關於蟒蛇的各種問題。以下是幾個最常遇到的疑問:

-

為何蟒蛇數量減少?

這是我在野外調查中最痛心的部分。蟒蛇數量銳減是多重壓力疊加的結果:棲地喪失與破碎化(熱帶雨林砍伐、濕地開發)直接摧毀牠們的家園;道路致死是常見的個體損失原因;非法野生動物貿易壓力巨大,無論是捕捉活體作為寵物(尤其幼體和色彩特殊的個體),還是獵殺取其皮革;人為迫害(因恐懼而被殺害)亦存在;在某些地區(如東南亞),獵食家畜的蟒蛇會遭報復性撲殺;最後,氣候變遷也可能改變其適宜棲地範圍。這些因素共同導致許多原生地的蟒蛇分佈縮減、數量下降,部分種類已被IUCN列為易危(Vulnerable)或瀕危(Endangered)。 -

泰國有蟒蛇嗎?

是的,泰國是蟒蛇多樣性相當豐富的國家。主要分佈的種類包括緬甸蟒(分布廣泛且常見)、網紋蟒(尤其在南部靠近馬來西亞半島的區域)、印度蟒(較緬甸蟒少見)、血蟒(主要分布於泰南)以及引入作為寵物的球蛇(若有逃逸或棄養,可能形成局部族群)。泰國的熱帶叢林、稻田、沼澤地甚至城市邊緣都能發現蟒蛇蹤跡,是研究東南亞蟒蛇分佈的重要區域之一。 -

中國大陸有多少種蟒蛇?

中國大陸分佈的原生蟒蛇種類相對較少,主要有兩種:緬甸蟒與印度蟒(也稱黑尾蟒)。- 緬甸蟒: 分布於中國南方,包括雲南、廣西、廣東、福建、海南島等地,是國內體型最大的蛇類之一。

- 印度蟒: 分布範圍與緬甸蟒有部分重疊,但可能更為侷限,主要在雲南南部等靠近邊境的區域。 需要特別注意的是,這兩種有時不易區分,且分類學上或有爭議(例如部分學者認為華南的族群可能屬不同亞種或獨立種)。此外,早年曾有網紋蟒分布於雲南極西南端的記錄,但現狀不明,可能已區域性滅絕。因此,嚴格來說,中國大陸確認穩定分布的原生蟒蛇種類通常被認為是兩種。任何其他種類(如球蛇)皆屬外來引入寵物。

-

蟒蛇有毒嗎?

這是個關鍵的安全認知問題。所有蟒蛇都是無毒的! 牠們和蚺蛇同屬蟒蚺科(Boidae),捕獵方式是完全依靠物理力量——用強健的身體纏繞勒斃獵物,再整個吞下。牠們口中沒有像毒蛇(如眼鏡蛇、蝮蛇)那種特化的毒腺和毒牙。雖然被大型蟒蛇咬到會因為牠們向後彎曲的鋸齒狀牙齒而造成嚴重撕裂傷,也可能因口腔細菌引發感染,但絕不會有「中毒」的問題。釐清這個關於蟒蛇習性的根本事實非常重要,能減少不必要的恐慌。牠們的危險性主要在於成體巨大的力量和潛在的絞殺能力(對不當處理牠們的人類而言),而非毒素。

身心療愈記-球蟒新手必看!從品系選擇、飼養須知到繁殖與價格一次掌握。