嗨,我是Caspian!在亞馬遜雨林進行田野調查時,曾有幸目睹野生王蛇捕食的震撼場面——那優雅的肌肉線條與從容的獵食智慧,讓我從此迷上這些神秘的美洲蛇類。這篇文章想分享我多年來研究王蛇的珍貴觀察,從牠們獨特的環狀斑紋到人工飼養時濕度控制的關鍵細節;特別整理出新手最常忽略的環境豐容要點,以及為何牠們能成為爬蟲飼養者的入門首選。無論你正考慮飼養第一條王蛇,或是單純好奇這種「蛇類王者」的生態秘密,這些結合科學研究與實務經驗的筆記,都會帶你更深入認識這些迷人的冷血夥伴!

目錄

王蛇

深入認識王蛇的生態本質,是飼養的第一步。

生物分類揭秘

嚴格說來,「王蛇」並非指單一物種,而是泛指王蛇屬(Lampropeltis)底下的多個成員。這個屬名源自希臘文 lampros(光澤)與 peltis(鱗甲),精準描述了牠們閃亮的鱗片特徵。從常見的加州王蛇、墨西哥黑王蛇、到牛奶蛇(同樣隸屬王蛇屬),種類豐富,分佈橫跨北美至中美。牠們在生態鏈中扮演著關鍵角色,能有效控制囓齒類與其他蛇類的數量。

分布與棲息地

我的野外調查足跡踏遍美國西南部乾燥灌木林與墨西哥山區林地,親眼見證不同種類王蛇對環境的驚人適應力。加州王蛇偏愛岩石縫隙或嚙齒動物洞穴;而東部的鏈紋王蛇則常出沒於松林地帶邊緣。無論是半荒漠、草原、森林底層,甚至農田邊緣,只要隱蔽物充足且獵物豐富,都能成為牠們的領土範圍。

行為模式解讀

許多人誤解王蛇性情兇猛,實則不然。在我長年的觀察與飼育經驗中,多數個體經過正確的馴化後顯得相當溫和。牠們的「王者」之名,源於其特殊的食性——免疫某些毒蛇的毒液,並能捕食響尾蛇等劇毒蛇類。野外環境下,王蛇多為夜行性或晨昏活動型動物,利用敏銳的嗅覺(透過舌頭收集空氣分子)與震動感知獵物方位,這種獨特的本能在人工飼養環境中依然保留著。

王蛇形態特徵

理解王蛇形態特徵,是辨識品系、評估健康狀況的關鍵基礎。

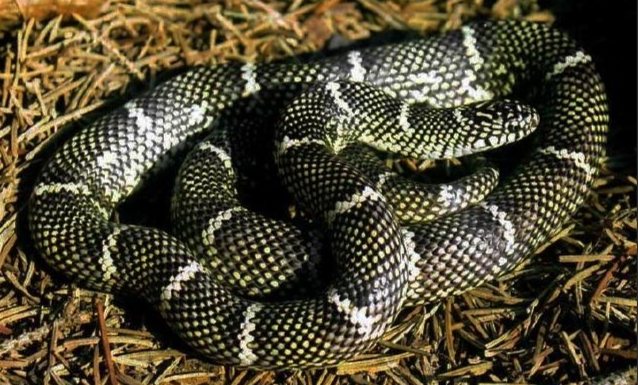

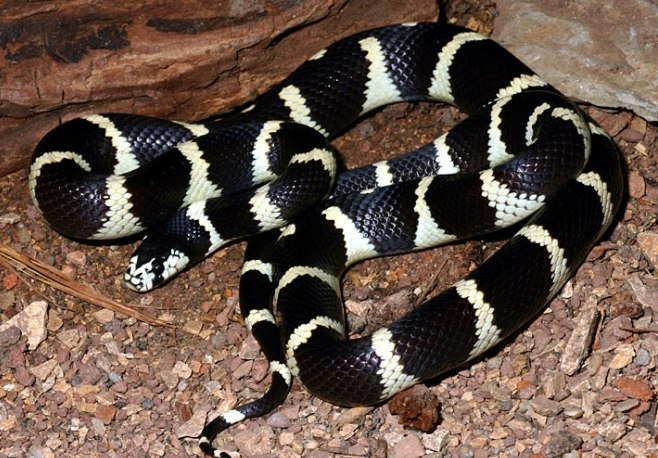

斑紋的多樣性

這正是王蛇最迷人的部分!王蛇形態特徵最顯著之處莫過於其千變萬化的體色與斑紋組合。加州王蛇經典的黑白環狀紋路如同自然界精心繪製的斑馬線;墨西哥黑王蛇則通體如墨玉般深邃;而某些地區性的鏈紋王蛇則呈現銹紅與奶油色交織的網狀圖案。我實驗室裡就飼養著一隻罕見的白化條紋型加州王蛇,其淡黃底色與近乎透明的白色條紋,在燈光下彷彿流淌的琥珀。人工選育更創造出薰衣草色、巧克力色等夢幻變異,不斷刷新我們對王蛇形態特徵的認知。

鱗片與感官奧秘

仔細觀察王蛇形態特徵,其背部平滑閃亮的鱗片是重要標誌。這些排列緊密的鱗片賦予牠們流線型的外觀與順暢的運動能力。頭部鱗片構造相對簡單,沒有像毒蛇那樣特化的頰窩(熱感應器官)。牠們主要依靠:

- 敏銳的舌頭:不斷伸縮分叉的舌頭收集環境中的化學分子,傳遞至口腔頂部的鋤鼻器進行分析,是定位獵物與配偶的主要工具。

- 對震動的高度敏感:即使蒙住眼睛,牠們也能透過下顎骨感知地面細微的震動,判斷周遭動靜。這些感官構造共同構成了完整的王蛇形態特徵,支撐其生存技能。

體型與性別差異

不同品種的王蛇形態特徵在體型上也有差異。常見的加州王蛇成體長度多在90至120公分之間,體格健壯;而灰帶王蛇可能更為纖長。雌性通常體型較雄性粗壯,這在繁殖期尤其明顯。辨別性別需要經驗,幼體時期較難,成體後雄性的尾巴基部因藏有半陰莖(Hemipenes)會略顯膨大且較長,但最可靠的方式仍是由專業人士進行探針檢測(Probing)。

王蛇飼養

成功的王蛇飼養,核心在於精準複製其自然生態條件。

環境佈置藝術

打造一個讓王蛇感到安心的家,是王蛇飼養的首要任務。我建議:

- 空間選擇:一隻成體王蛇至少需要一個長度約等於蛇身長(至少90公分長 x 45公分寬 x 45公分高)的飼養箱。過大的空間反而可能引發緊迫,可用藏身處分隔區域。通風良好、能安全上鎖的爬蟲專用飼養箱是首選。

- 基質挑選:白楊木屑(Aspen shavings)是我的最愛,它吸水性適中、不易發霉、且能讓王蛇挖掘藏匿,價格也親民。避免使用杉木或松木屑,其揮發性油脂對爬蟲呼吸系統有害。紙巾雖簡單易清理,但缺乏自然行為誘發性。

- 藏身處與豐容:提供至少兩個藏身處(飼養箱兩端各一),材質以易清潔的塑膠或樹脂洞穴為佳。放置穩固的粗樹枝供攀爬探索,平整的石塊也能輔助蛻皮。適當的環境豐容能有效降低王蛇飼養過程中的緊迫感。

溫濕度精準控制

溫度梯度是王蛇飼養成功的命脈!王蛇是外溫動物,需依靠環境溫度調節代謝。

- 熱區設定:使用陶瓷加熱燈(不發光)或墊片型加熱墊(需配溫控器)在飼養箱一端營造攝氏28至32度的「熱點」,底下放置平坦石塊或磁磚效果最佳。

- 冷區維持:另一端則維持在攝氏21至25度,讓蛇能自由選擇舒適區域。夜間整體溫度可略降攝氏2至3度。

- 濕度管理:維持整體環境濕度在40%至60%即可。可在熱區放置一個足以讓整條蛇浸入的水盆(提供飲水與泡澡),並確保通風良好。蛻皮期間可暫時噴灑水霧提高濕度至70%,或提供潮濕的苔蘚盒。一個準確的溫濕度計是王蛇飼養者不可少的工具。

餵食哲學

我的王蛇飼養經驗告訴我,規律適量的餵食是健康的基石。

- 食物選擇:人工飼養下,冷凍/解凍的囓齒類(大小鼠)是最安全營養的選擇。食物體積應約等於蛇身最粗處的1至1.5倍。絕對不要餵活鼠,以免鼠隻反擊咬傷蛇體甚至引發感染。

- 餵食頻率:幼蛇(一年內)約每5至7天餵一次;亞成體每7至10天;健康的成體每10至14天餵一次即可。過度餵食是王蛇飼養常見錯誤,易導致肥胖與脂肪肝疾病。餵食後24至48小時內避免上手把玩,以防嘔吐損傷食道。

- 拒食處理:環境壓力(如剛搬家)、季節變化(秋冬活動力下降)、蛻皮前期都可能是拒食原因。保持環境穩定,提供遮蔽,通常1至2週內會恢復進食。若長期拒食或伴隨體重驟降,需尋求獸醫協助。

健康監測要點

負責任的王蛇飼養意味著持續的健康把關:

- 日常觀察:留意活動力、眼神是否清澈、呼吸有無異音(如氣泡聲)、口腔黏膜顏色(健康應為粉紅,無過多黏液)、糞便形態(應成形、含白色尿酸鹽)。

- 蛻皮週期:健康的王蛇應能完整蛻皮。若發現眼睛變濁(進入蒙眼期)代表即將蛻皮,此時可提高濕度。脫皮不全(尤其眼部舊皮殘留)需及時處理,溫水浸泡後小心移除。

- 寄生蟲防範:新進個體務必隔離觀察至少一個月。定期帶新鮮糞便樣本給專業爬蟲獸醫檢測體內寄生蟲。保持環境清潔是杜絕蟎蟲等體外寄生蟲的根本。

王蛇壽命

探討王蛇壽命,是長期飼養承諾的核心認知。

野外與飼養壽命對比

在險惡的野外環境中,飢餓、天敵(猛禽、浣熊、其他蛇類)、疾病、棲地破壞與道路車輛等因素,顯著壓縮了王蛇壽命。野外個體平均壽命約為6至10年,能達到性成熟(約3至4歲)並成功繁衍數次的已是幸運兒。相較之下,人工飼養的王蛇遠離了這些威脅,在優良的飼養管理下,王蛇壽命可大幅延長至15至20年,甚至更久。我曾紀錄過一隻由資深玩家飼養的加州王蛇,安穩活到了23歲高齡。

長壽關鍵因素

要讓你的王蛇陪伴你長長久久,以下因素深刻影響王蛇壽命:

- 遺傳基因:選自健康親代的個體,先天體質較佳。

- 終身優質營養:避免營養過剩或不足,選擇合格飼料鼠供應來源,幼年至老年期依需求調整餵食頻率與份量。

- 長期穩定的環境:劇烈的溫度波動、過度潮濕或乾燥、持續的環境壓力(如過度打擾、與其他蛇混養)皆是健康隱患。

- 疾病預防與治療:定期健康檢查、隔離新進個體、即時處理寄生蟲或呼吸道感染等問題,對延長王蛇壽命至關重要。

- 避免肥胖:這是圈養王蛇常見的「富貴病」,會引發脂肪肝、心臟負擔過重、縮短壽命。維持精實體態是延年益壽的關鍵。

老化徵兆觀察

如同人類,步入老年的王蛇也會出現一些跡象:

- 活動力顯著下降,更多時間蜷縮在藏身處休息。

- 食慾減退,進食頻率可能需要拉長。

- 代謝速度變慢,即使維持相同食量也可能更容易囤積脂肪。

- 蛻皮頻率降低且蛻皮過程可能變得更慢、更困難。

- 視力或反應可能不如年輕時敏銳。 這個階段需要飼主投入更多耐心與細心呵護,調整飼養方式(如提供更易消化的較小食物、確保飲水充足、減少不必要的上手打擾、保暖更需注意),讓牠們安詳地度過晚年,這是對漫長王蛇壽命旅程的尊重。

常見疑惑釋疑

王蛇有毒嗎?

完全無毒!這是關於王蛇最普遍的疑問之一。牠們隸屬遊蛇科,不具備毒腺與毒牙構造。牠們制服獵物單純依靠強健的軀幹纏繞使其窒息。雖然無毒,但被咬到仍可能因細菌感染而腫痛,清潔消毒傷口是必要的。我處理過無數個體,只要動作溫和,牠們很少主動攻擊。

如何飼養王蛇?

成功飼養的關鍵在於複製其自然棲位:提供溫度梯度(熱點攝氏28-32度,冷區攝氏21-25度)、適中濕度(40%-60%)、多個藏身處、乾淨水源與適當大小的飼養箱。以冷凍/解凍的大小鼠餵食,頻率依年齡調整。詳細步驟請參閱本文「王蛇飼養」章節的深度說明。

王蛇會受到生命威脅嗎?

在野外,天敵(猛禽、哺乳類掠食者)、棲地破壞、路殺(車輛撞擊)、非法捕捉都是嚴重威脅。某些地區性種群(如聖地牙哥王蛇)數量已受關注。人工飼養下,嚴重錯誤(如極端溫度失控、嚴重寄生蟲感染未治療、窒息風險)或肥胖相關疾病則可能致命。負責任的飼養是關鍵。

黑王蛇怎麼養?

墨西哥黑王蛇的飼養要點與加州王蛇大同小異:

- 環境:所需空間相似(成體至少90x45x45公分),基質選白楊木屑最安全。

- 溫度:維持相同梯度(熱點28-32°C,冷區21-25°C),牠們同樣需要溫度調節。

- 濕度:略低於雨林型王蛇,維持40-50%通常足夠(水盆常備),過高濕度易引發呼吸道問題。

- 餵食:規律餵食解凍鼠類即可。特別注意避免過度餵食,因其體色深,肥胖初期較難察覺。

- 個性:普遍溫馴,但在人工繁殖選育下,某些高對比品系(如白化黑王蛇)可能因近親繁殖而稍顯神經質,需更耐心馴化。